Gran Canaria a vista de dragón

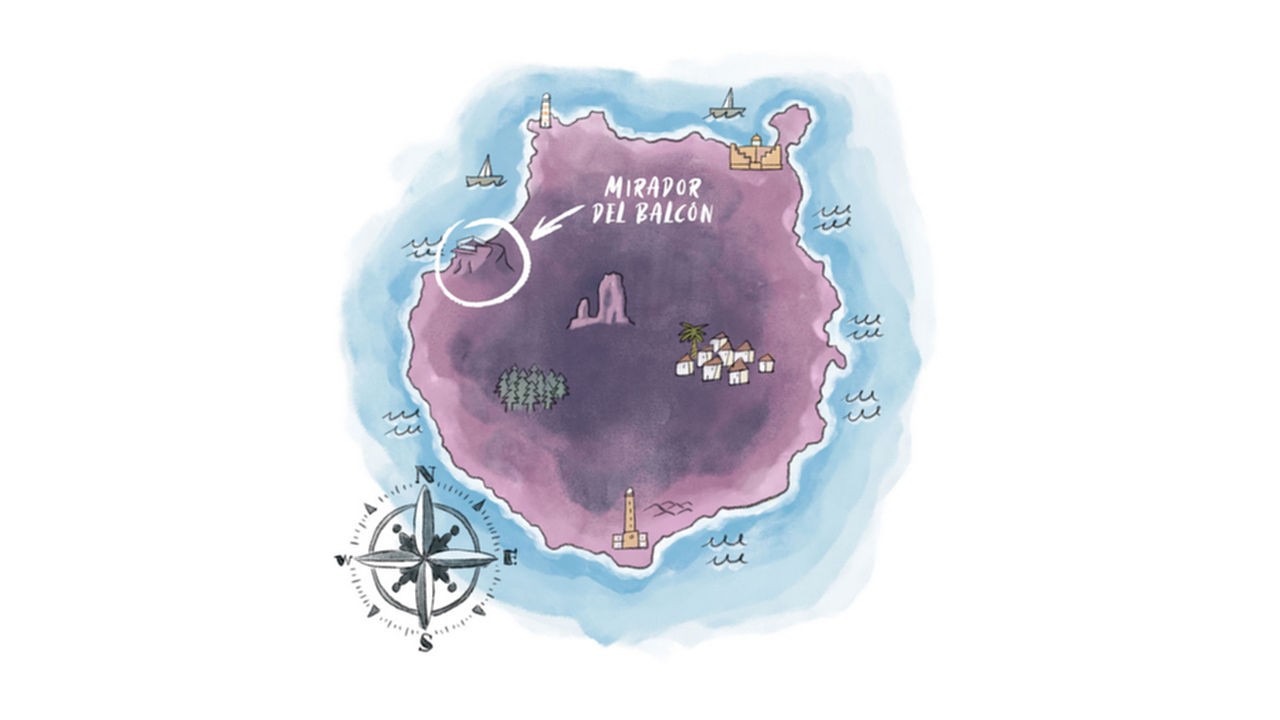

El Mirador del Paso de Marinero o del Balcón ofrece vistas extraordinarias a la Gran Canaria más salvaje y también a las estrellas.

El silencio, rasgado tan solo por el viento que se encarama desde el océano a la cima del acantilado, reina en estas alturas. Nadie quiere interrumpir el sueño del dragón, que permanece dormido desde hace millones de años. En realidad, la gente suele quedarse sin palabras cuando llega al Mirador del Paso de Marinero o del Balcón de La Aldea, en la costa oeste de Gran Canaria, rematada por una sucesión de picos montañosos que se precipitan hacia el mar y que se asemejan en efecto a la cola de un durmiente titán mitológico.

Hubo un tiempo lejano en el que este viejo dragón escupió fuego. Fue hace quince millones de años, cuando la Gran Canaria primigenia emergió empujada por sucesivas erupciones volcánicas. De hecho, el mirador se ubica en la parte más antigua de la isla y el abrupto paisaje al que asoma es resultado de un derrumbe. Por ello, estos riscos y laderas suponen también un libro de piedra que explica cómo nace y crece un territorio volcánico. Todo está escrito en estas montañas. Capa a capa, página a página.

De aquella era permanece la visión de la profunda huella del fatigado dragón y la sensación de estar sentado sobre su espalda, entre gigantescas escamas de piedra volcánica.

La panorámica abarca veinte kilómetros entre la Punta de La Aldea y la Punta de Sardina de Gáldar. Si dejamos volar la mirada hacia el primero de estos puntos, esta se encontrará con cuatro montañas, grandes pirámides que se hunden en el Atlántico que se convierte en espuma blanca y resignada al chocar una y otra vez con esta muralla de basalto. Casi a nuestros pies, el Roque del Herrero es un náufrago por apenas unas decenas de metros. En dirección contraria aparecen la Playa de las Arenas, las estribaciones de Agaete y las montañas de Gáldar y Amagro. Al frente, la visión navega sobre el brazo de mar de treinta kilómetros que separa a Gran Canaria de Tenerife y en cuya mediana la profundidad supera los 2.500 metros.

Al girarnos con sigilo para no alterar el sueño del coloso, se vislumbran a lo lejos los pinares del Parque Natural de Tamadaba, en cuyo flanco sur está enclavado el mirador, y brillan además algunos azulejos, nombre que reciben los llamativos afloramientos de piedra con brochazos superpuestos de tonos azules, verdes, ocres y rojizos. Su fulgor comparte protagonismo con los invernaderos de La Aldea, que resplandecen bajo el sol.

Y si profundo es el surco del dragón, también lo es el de los hombres y mujeres que han transitado por este territorio tan bello como abismal. Y que le han dado alma. Este espacio sobrecogedor al que nos asomamos durante unos minutos dio sustento a quienes se colgaban de los riscos para recoger la orchilla, es decir, el liquen del que se obtenía el preciado tinte púrpura. O a los pastores que sorteaban el desnivel con sus garrotes, pértigas de madera rematadas con una punta de hierro o regatón. Y por supuesto a los ‘mareantes’, que bajaban hasta la costa a pescar y mariscar. La vieja carretera a La Aldea, construida entre 1934 y 1954 con grandes dificultades, en especial en el tramo del Andén Verde, dio otro ejemplo de la capacidad de estas gentes para edificar una existencia en los filos de Gran Canaria.

La naturaleza adopta un papel casi artístico y deja sobre el paisaje una obra sobria, adaptada a un entorno austero, salvaje y minimalista. Cardones de tres, cuatro y hasta cinco metros de altura se distribuyen por los escarpes y laderas, aferrados como garras vegetales. Al igual que las abundantes tabaibas, su jugo blanco fue usado durante siglos para ‘embarbascar’ las aguas de los charcos intermareales y adormecer así a los peces. Quizás el propio dragón bebió de estas aguas…

Lo habitual es alzar la mirada al cielo para observar el vuelo de las aves. Aquí sucede al revés. Las gaviotas se reducen a puntos blancos que se mueven sobre el océano casi cuatrocientos metros por debajo del mirador. En la zona nidifican colonias de pardelas, aves que tan solo abandonan el mar abierto para alumbrar y cuidar de sus pollos. Anidan en las cavidades del cantil, a razón de un único huevo por pareja. Alimentarán a la cría durante unos meses antes de que esta tenga que valerse por sí misma. Los hijos del acantilado nacen preparados para la odisea.

El cielo nocturno se ilumina con intensidad cuando se apagan las luces del día. Este punto forma parte de la red de miradores astronómicos de Gran Canaria. Casi la mitad de la isla está declarada Destino Turístico StarLight por su baja contaminación lumínica y por las excelentes condiciones para contemplar el firmamento. En este caso desde el ojo del dragón.

Desde esta perspectiva, cobran protagonismo las constelaciones boreales, aunque en verano destaca la visión del triángulo que conforman las estrellas Vega, Deneb, cientos de veces mayor que el sol y 55.000 veces más brillante, aunque sumamente lejana, y Altair, cuya etimología remite a las siluetas que dibujan las águilas en su vuelo.

Aquí abajo, en la Tierra, en Gran Canaria, la inmensidad se encuentra en los detalles. A pocos metros del mirador, una roca muestra una amplia paleta de tonos que van del amarillo al rojo, pasando por una variada gama de amarillos. Es como si un atardecer cualquiera se hubiera quedado grabado para siempre en ella. La parte superior del bloque presenta grietas que ocupan las raíces de las tabaibas, entre otras plantas cuya silueta recorta el cielo azul. La brisa silva entre sus ramas, arrullando al dragón que duerme.

Los comentarios están desactivados para este artículo.